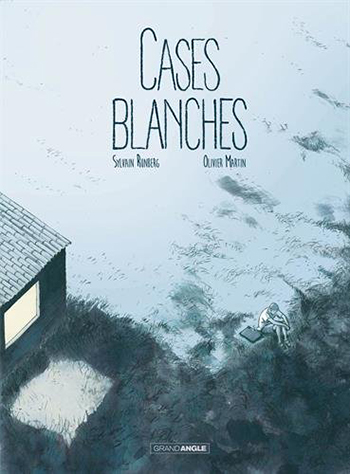

Cases blanches

Tous les matins, il court comme un dératé, peut-être pour échapper à sa condition d’auteur de BD. Vincent Marbier est le dessinateur d’un album à succès (125 000 exemplaires vendus, rien que ça), un premier tome dont la suite est attendue impatiemment. La pression de ses lecteurs, prompts à moquer sa lenteur sur les forums, comme celle de son éditeur, qui bien légitimement attend ses pages, le met de plus en plus mal à l’aise.

Car Vincent n’a plus d’inspiration et n’arrive pas à l’avouer à son entourage. Ni à son amie libraire, oreille pourtant attentive ; ni à son fils, empli d’admiration pour ce père au métier si chouette ; ni à son éditeur, donc, à qui il préfère mentir, affirmant qu’il a perdu ses planches…

Car Vincent n’a plus d’inspiration et n’arrive pas à l’avouer à son entourage. Ni à son amie libraire, oreille pourtant attentive ; ni à son fils, empli d’admiration pour ce père au métier si chouette ; ni à son éditeur, donc, à qui il préfère mentir, affirmant qu’il a perdu ses planches…

Imaginée par Sylvain Runberg (Millénium), cette histoire d’un professionnel en déroute se montre très réaliste. Le lecteur plonge dans le quotidien d’un auteur, l’accompagne en festival, le voit se débattre en dédicaces, assiste à ses discussions avec d’autres artistes (Emmanuel Lepage ou Kris)… Un parti-pris qui amuse, intrigue, édifie. Dommage que l’album ne s’en tienne pas à cette ligne. Car on s’enlise ensuite dans le méli-mélo existentiel du héros — jusqu’à une fin improbable, certes surprenante mais pas vraiment convaincante. Appliqué, efficace, mais sans saveur ni personnalité particulière, le trait d’Olivier Martin n’aide pas Cases blanches à décoller. On le lit sans déplaisir, mais sans l’ombre d’un emballement non plus.

Publiez un commentaire