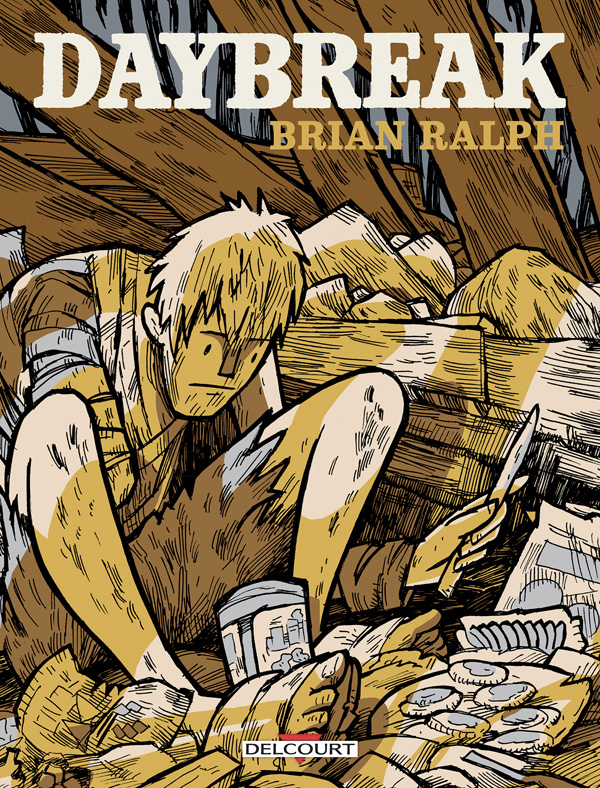

Daybreak

Pas de doute, c’est l’apocalypse. Tout n’est que ruines, épaves de voitures, supermarchés dévastés, tanks abandonnés, chiens errants… Et des zombies, partout. Heureusement, quelques humains subsistent. Mais dans quel état ?

Pas de doute, c’est l’apocalypse. Tout n’est que ruines, épaves de voitures, supermarchés dévastés, tanks abandonnés, chiens errants… Et des zombies, partout. Heureusement, quelques humains subsistent. Mais dans quel état ?

Riche idée de Delcourt de sortir ce Daybreak, alors que Netflix a sorti la série télé qui en est tirée. Car cette BD américaine de 2006 n’a pas grand chose à voir avec sa transposition tapageuse. Ici, on est davantage dans l’exercice de style que dans le blockbuster hollywoodien. En effet, le parti-pris de Daybreak est radical : l’histoire est montrée par les yeux du héros, qu’on ne verra ni n’entendra jamais. L’apocalypse zombie en vision subjective, voilà une idée aussi brillante que casse-gueule. Surtout sans voix off. Ne reste pour animer l’histoire que les pauvres types et les maigres cabots croisés ici ou là, car les zombies on ne les voit que de très loin finalement. Porté par un dessin rêche de couleur brune, l’album avance par à-coups au gré des mouvements opérés par le comparse croisé par le héros, un manchot rongé par l’amertume et la douleur. Pas sympathique pour un dollar, une fois le vernis se craquelant et la peur augmentant. Mais un beau personnage de bande dessinée, car parfait miroir du lecteur qui peut se projeter à la fois dans le doux héros et dans ce dur-à-cuire en mode survie – via l’interrogation « que deviendrais-je, que ressentirais-je en cas d’invasion zombie? ». Peu à peu, l’aridité du récit laisse poindre l’émotion, jusqu’à une longue séquence finale dérangeante et poignante. Un épilogue qui, doublé de la prise de risque initiale, rend ce Daybreak aussi fort qu’atypique.

Publiez un commentaire