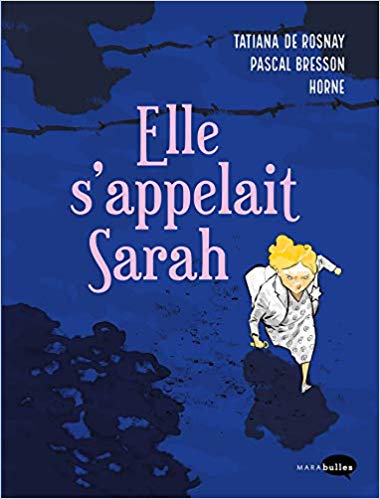

Elle s’appelait Sarah

Sarah vit à Paris avec ses parents et son frère. Ils sont juifs et nous sommes le 16 juillet 1942. Les policiers et gendarmes français débarquent le soir, leur ordonnent de s’habiller et d’emporter quelques affaires, avant de les emmener on ne sait où. Michel, le petit frère, a juste eu le temps de se cacher dans un placard fermé à clé. Toujours à Paris, en mai 2002. Julia Jarmond, journaliste américaine mariée à un Français, travaille pour un magazine destiné aux expatriés. Alors qu’elle doit déménager dans un appartement lourd de secrets, son journal lui demande de couvrir la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’. Julia, elle, décide d’enquêter en marge sur la disparition d’une jeune fille en juillet 1942…

Elle s’appelait Sarah est l’adaptation, par Horne (La Métamorphose, Watch Dogs, Le Quatrième Mur, Réincarnations, Malpasset…) et Pascal Bresson (Plus fort que la haine), du roman de Tatiana de Rosnay (2007). Une double histoire en fait, celle d’une déportation de famille juive en juillet 1942, et l’enquête menée par une journaliste pour retrouver une fillette disparue. La narration est rythmée par ces allers-retours, adoptant un double regard : l’expérience in situ vécue à travers les yeux d’une petite fille et la distance née d’un travail de recherche, par une américaine ignorante mais curieuse. Un récit habile, cohérent, plus fouillis dans sa deuxième partie, qui exhume les mémoires et déterre évidemment de lourds secrets. Peu de livres abordent « ce passé qui ne passe pas », l’Occupation, le régime de Vichy, mais surtout le rôle volontariste joué par la France dans la Shoah. Ou même la question des camps d’internement (Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande pour les plus connus), première étape de la déportation des juifs vers Auschwitz. L’album le fait sans lourdeur mais sans éviter d’évoquer le quotidien morbide des familles, femmes et enfants compris, en restant le plus souvent à bonne distance. À ce titre, le dessin suggestif de Horne reste délicat et fin. Autoritaire et froid quand il évoque de grands policiers français semblables à des ombres, expressif pour traduire les souffrances des corps, à la limite de la caricature parfois dans les expressions du visage. La rafle du Vél’ d’Hiv’ renaît aussi sous ses crayons car, il faut le savoir, très peu d’images nous sont restées de cette nuit d’horreur. Horne image et imagine donc, là encore à bonne distance et avec pudeur. On regrettera juste les quelques scènes tire-larmes et des longueurs. Mais l’idée, à contre-emploi, d’un passé teinté de couleurs discrètes et un présent en gris est bien vue.

Elle s’appelait Sarah est l’adaptation, par Horne (La Métamorphose, Watch Dogs, Le Quatrième Mur, Réincarnations, Malpasset…) et Pascal Bresson (Plus fort que la haine), du roman de Tatiana de Rosnay (2007). Une double histoire en fait, celle d’une déportation de famille juive en juillet 1942, et l’enquête menée par une journaliste pour retrouver une fillette disparue. La narration est rythmée par ces allers-retours, adoptant un double regard : l’expérience in situ vécue à travers les yeux d’une petite fille et la distance née d’un travail de recherche, par une américaine ignorante mais curieuse. Un récit habile, cohérent, plus fouillis dans sa deuxième partie, qui exhume les mémoires et déterre évidemment de lourds secrets. Peu de livres abordent « ce passé qui ne passe pas », l’Occupation, le régime de Vichy, mais surtout le rôle volontariste joué par la France dans la Shoah. Ou même la question des camps d’internement (Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande pour les plus connus), première étape de la déportation des juifs vers Auschwitz. L’album le fait sans lourdeur mais sans éviter d’évoquer le quotidien morbide des familles, femmes et enfants compris, en restant le plus souvent à bonne distance. À ce titre, le dessin suggestif de Horne reste délicat et fin. Autoritaire et froid quand il évoque de grands policiers français semblables à des ombres, expressif pour traduire les souffrances des corps, à la limite de la caricature parfois dans les expressions du visage. La rafle du Vél’ d’Hiv’ renaît aussi sous ses crayons car, il faut le savoir, très peu d’images nous sont restées de cette nuit d’horreur. Horne image et imagine donc, là encore à bonne distance et avec pudeur. On regrettera juste les quelques scènes tire-larmes et des longueurs. Mais l’idée, à contre-emploi, d’un passé teinté de couleurs discrètes et un présent en gris est bien vue.

Une BD historique sur la mémoire, la transmission et le refus de l’oubli, hommage aux disparus, souvent d’une belle sensibilité. Un roman graphique qui mérite le détour.

Publiez un commentaire