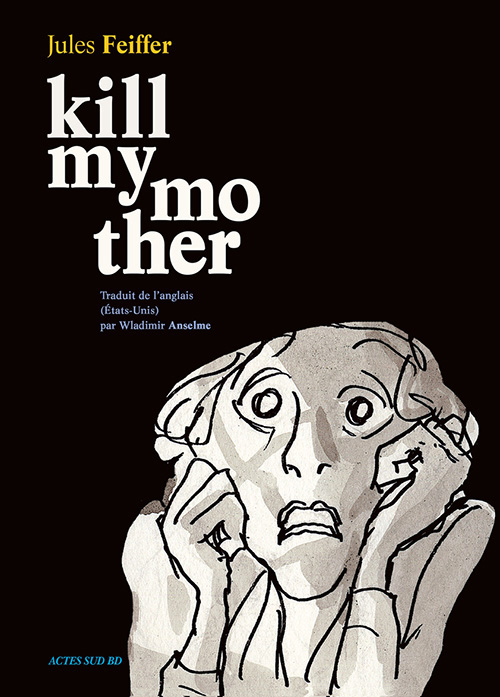

Kill my mother

Il y a Elsie, assistante d’un détective privé dépravé. Il y a aussi la fille d’Elsie, qui déteste sa mère, on ne sait trop pourquoi. Et puis, une grande blonde qui en cherche une autre. Et aussi une troisième (?) qui erre, muette, dans les rues de Bay City au début des années 1930. Dans la seconde partie, on retrouve presque tout ce petit monde à Hollywood, dix ans plus tard. Où l’on croise des stars de cinéma, des producteurs, des soldats méritants. Voilà de quoi trousser un film noir intense doublé d’une histoire familiale bouleversante. Et Jules Feiffer accomplit le prodige de réussir cela !

Jules Feiffer a 89 ans mais s’est davantage illustré dans le dessin d’humour, le scénario de film et la littérature que dans le roman graphique. Dommage, car ce Kill my mother est aussi impressionnant de maîtrise narrative qu’audacieux au niveau du dessin. Il y a du Will Eisner (auprès de qui il débuta) et du Raymond Chandler dans ce livre, comme il y a du Billy Wilder et du Howard Hawks. D’ailleurs, Jules Feiffer cite tous ces noms en exergue. En effet, l’Américain démarre sur une trame de film noir classique, façon Le Grand Sommeil, avant d’enchaîner sur une vision caustique et mélodramatique d’Hollywood. Tout en tissant, à la manière d’Eisner donc, une saga familiale romanesque prenante. De son pinceau virevoltant, qui bondit magnifiquement d’un trait doux à une ligne torturée, au sein de pages volontiers saturées d’encre et d’eau, il fait jaillir des grandes émotions et un vrai suspense. Dans une gamme neutre de gris, bleu, brun, vert, ses dessins se font hirsutes, touffus et sonores quand la confusion gagne les esprits et les situations. À l’inverse, les pages deviennent limpides quand l’espoir est entrevu. Tout est mouvement, presque pantomime, pour sublimer un mélo comme on n’en fait plus. Si le texte est tout à fait à la hauteur, c’est le dessin – construction, ligne, ombres – qui fait tout ici. C’est rare, c’est beau, c’est du grand art.

Jules Feiffer a 89 ans mais s’est davantage illustré dans le dessin d’humour, le scénario de film et la littérature que dans le roman graphique. Dommage, car ce Kill my mother est aussi impressionnant de maîtrise narrative qu’audacieux au niveau du dessin. Il y a du Will Eisner (auprès de qui il débuta) et du Raymond Chandler dans ce livre, comme il y a du Billy Wilder et du Howard Hawks. D’ailleurs, Jules Feiffer cite tous ces noms en exergue. En effet, l’Américain démarre sur une trame de film noir classique, façon Le Grand Sommeil, avant d’enchaîner sur une vision caustique et mélodramatique d’Hollywood. Tout en tissant, à la manière d’Eisner donc, une saga familiale romanesque prenante. De son pinceau virevoltant, qui bondit magnifiquement d’un trait doux à une ligne torturée, au sein de pages volontiers saturées d’encre et d’eau, il fait jaillir des grandes émotions et un vrai suspense. Dans une gamme neutre de gris, bleu, brun, vert, ses dessins se font hirsutes, touffus et sonores quand la confusion gagne les esprits et les situations. À l’inverse, les pages deviennent limpides quand l’espoir est entrevu. Tout est mouvement, presque pantomime, pour sublimer un mélo comme on n’en fait plus. Si le texte est tout à fait à la hauteur, c’est le dessin – construction, ligne, ombres – qui fait tout ici. C’est rare, c’est beau, c’est du grand art.

![]()

Publiez un commentaire